이시향 디카시집 《우주정거장》을 읽고 / 송재옥 수필가

내 주위에 디카시를 쓰는 친구들이 있다. 디카시는 직접 찍은 사진에 다섯 행 이하의 시를 써서 작품 한 편으로 완성하는 문학 장르이다. 사진을 찍는 게 취미인 시인 친구가 디카시 신춘문예에 당선이 된 후에 디카시인으로 방향을 돌렸다. 그 친구 영향으로 자연스럽게 디카시를 접하고 많이 보게 되었다. 스물하고도 여섯 해 동안 수필만 썼던 나는 시처럼 디카시도 감상자로서 만족하고 있었는데 친구와 친구 영향으로 디카시를 쓰게 된 언니가 내게도 디카시를 써 보라고 간곡하게 권유를 했다. 하지만 그다지 관심을 가지지 않았는데 거듭 디카시의 매력을 말 해주던 두 사람 덕분에 나도 디카시를 써 보았다.

그런데 시작이 문제였다. 디카시 세계에 첫발을 디디고 나서 중독이 되고 말았다. 앉으나 서나 누우나 찍어둔 사진이 머릿속에 떠 다니며 어떤 메타포로 하고 싶은 말을 해야 하는지 온통 디카시 생각뿐이다. 그렇게 새로운 문학 세계에 빠져 지낸지 한달이 조금 넘었다.

그리고 오늘 디카시 문예 운동에 애쓰시는 이시향 시인의 디카시집을 한 권 받았다.

《우주정거장》 ‘애지시선 099’이다. 우주정거장이라는 제목이 특이해서 무슨 이야기가 담겼을까 하는 호기심으로 얼른 책장을 열었다. 총 3부로 구성이 되어 있다. 각 ‘밥줄’, ‘잔인한 사랑 법’, ‘앞에 벽이 보일 때’이다.

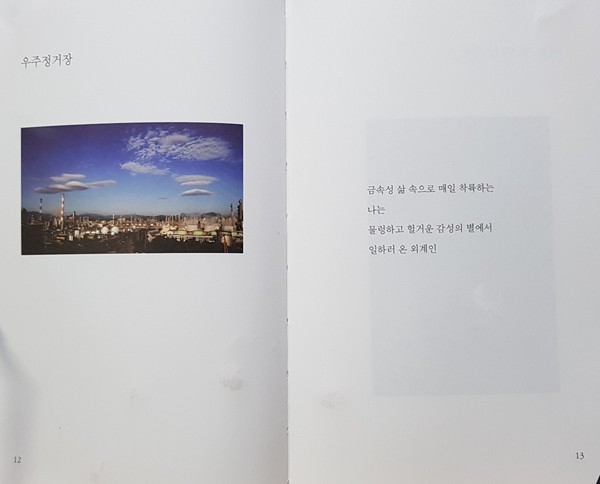

우선 ‘밥줄에 실린 18편을 보면 시인의 일터인 울산 석유화학공단과 퇴근 길 등의 사진과 글로 삶의 애환이 실려 있다. 시인은 일터가 우주인이 아니면 일할 수 없는 우주정거장의 표상이라고 했다. 시집 제목이기도 한 〈우주정거장〉을 보면 그런 명명이 확연해진다. ‘금속성 삶 속으로 매일 착륙하는/나는/물렁하고 헐거운 감성의 별에서/일하러 온 외계인’ 감성과 현실의 괴리를 시인은 디카시라는 접착제로 이어 붙이면서 적응해 나가고 있는 것 같다. 식솔을 책임지고 살아가야 하는 물컹한 감성을 가진 가장들은 대체적으로, 세상에서 붕 뜬 것 같은 느낌으로 기계적으로 작동하고 살고 있지 않겠는가. 나 또한 책을 읽거나 글을 쓰는 시간을 즐기지만 밤 늦도록 밥벌이를 하느라고 손에 물이 마를 시간이 없다. 〈용접공 그녀〉는 장미가 흐드러진 배경 앞에 앉아서 용접 가면을 쓴 여인이 불꽃을 튀기고 있는 사진과 함께 ‘내 삶은 좀처럼 행복과 용접되지 않더라’고 종결을 한다. 장밋빛 꿈을 꾸던 재기발랄하던 여학생 시절이 현실 속에 묻히고 종일 쪼그리고 앉아서 고지서 대금 마련을 해야 하는 것이다. 나처럼.

그렇다고 시인이 현실을 부정하는 것은 아니다. 작품, 〈그믐달〉을 보면 용접 불꽃이 그믐달처럼 가늘고 둥글게 튀는 모습을 기가 막힌 사진으로 찍어서 삶의 고달픔의 이면에서 불꽃을 별로 환치 시켜서 별을 만들며 일 할 수 있어 참 좋다고 시를 쓴다. 좋은 사진과 함께 초승달로 시작해서 그믐달로 뜨는 일생을 단 석 줄에 녹여낸 진액 같은 디카시이다.

2부 ‘잔인한 사랑법’에도 18편의 디카시가 실려있다. 사람살이에 빼놓을 수 없는 주제가 사랑이다. 이시향 시인 또한 이 사랑을 놓칠 리가 없다.

〈어머니〉라는 작품을 보면 활짝 웃고 있는 어머니 사진과 단 두 줄의 언술이 놓여있다. 아흔두 살 늦겨울 햇살이 밝게 웃는다는 짧은 글을 짧게 읽을 수 있는 독자는 없을 것 같다. 다음 장을 넘기려면 호흡이 길어진다. 밝음 속에 녹아 있는 일생의 짧고도 길었던 애환까지 읽힌다. 저 웃음은 해탈의 경지 혹은 허무의 표상이 아니겠는가.

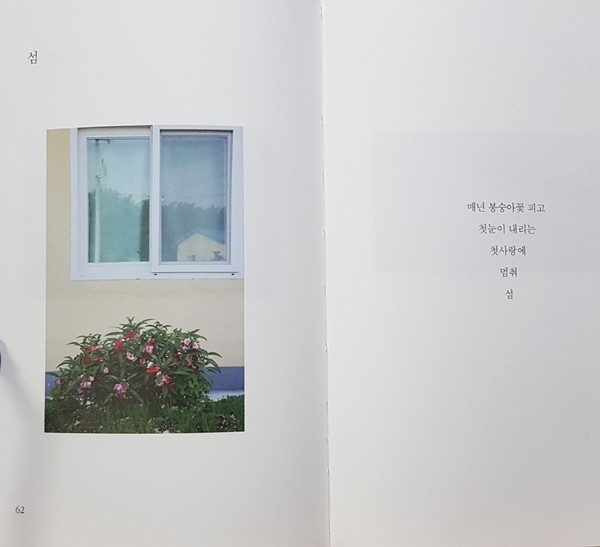

첫사랑이 봉숭아 한 무더기의 섬이 되어서 가슴을 적시는 〈섬〉을 비롯해서 어느 한 편인들 예사로 슥 넘길 수 없다.

3부에는 스무 편의 디카시가 실려있다. ‘앞에 벽이 보일 때’ 우리는 어떻게 해야 할까. 뛰어 넘기에는 너무 높고 버거운데 걸음을 멈출 수 없을 때, 뭔가를 열심히 하는데 제자리걸음을 걷고 있는 꿈을 꾸고 나서 무거웠던 아침처럼 인생에는 자주 벽이 나타나곤 한다. 시인에게도 그런 벽이 없을 리 없다. 무겁고 혹은 어두운 삶을 선명한 사진과 철학적인 단상으로 이어서 완성된 디카시로 선을 보인다.

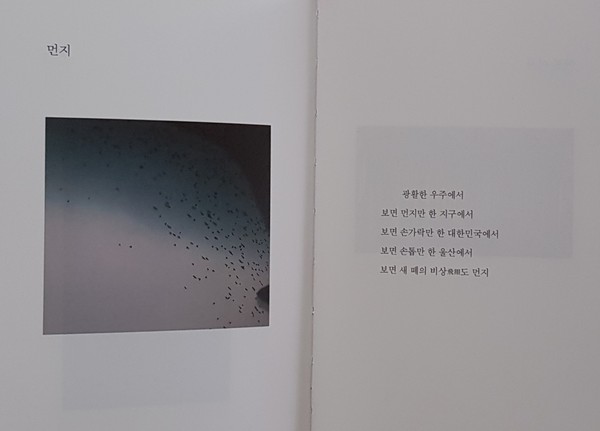

〈먼지〉를 감상할 땐 광활한 우주안의 모든 것이 먼지 같은 존재이다. 독자들은 먼지와 먼지 사이 행간에서 울먹이기도 하고 위안도 받을 것이다. 겨우 먼지도 안 될 존재로 이토록 애쓰고 살지만 모든 존재는 그러하니 쓸데없는 욕심을 비우고 잘 살아야겠다는 마음이 우러난다는 말이다.

디카시의 창시자이신 이상옥 선생님의 추천사를 보면 이시향 시인은 아동문학가로서 사진에 조예가 깊다고 했다. 울산 지역을 중심으로 디카시 문예 운동을 펼치는 리더라고 한다. 좋은 디카시를 쓰면서 디카시라는 신생 문학 장르를 보급하고 알리는 역할자로서 충실한 시인의 작은 책 한 권을 읽으면서 그저 고맙다는 생각이 앞섰다.

아마추어 디카시인으로서 처음 갖게 된 디카시집이 무척이나 소중하다. 디카시를 좋아하는 독자나 나처럼 아마추어 디카시인 혹은 전문 디카시인들에게도 이 책을 강력히 추천한다. 전달력이 좋은 디카시는 제목과 사진과 언술의 조합을 어떻게 해야 하는가 하는 표본이 될 것 같아서다. 아울러 선물하기에 아주 좋은 책이라는 생각도 덧붙인다. 가볍게 들고 가볍게 읽을 수 있다. 하지만 방심하면 안 된다. 가슴을 쿵 울리는 일침이 곳곳에 심어져 있는 예쁘고도 깊고 넓은 사유의 뜰을 거닐고 싶다면 서점으로 가 보시길 권유한다.